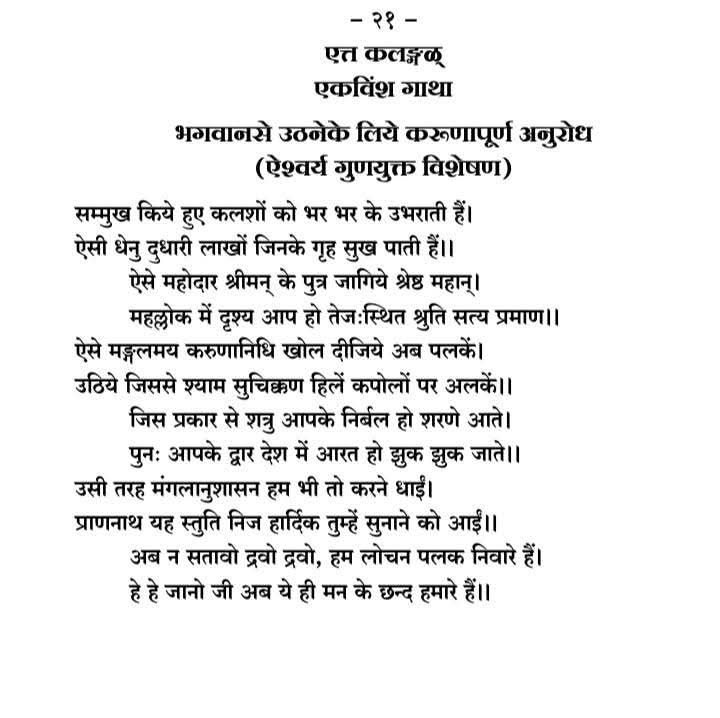

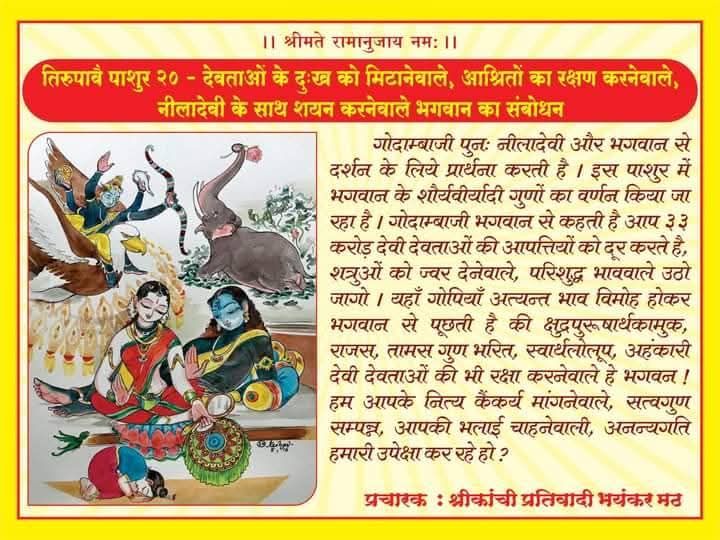

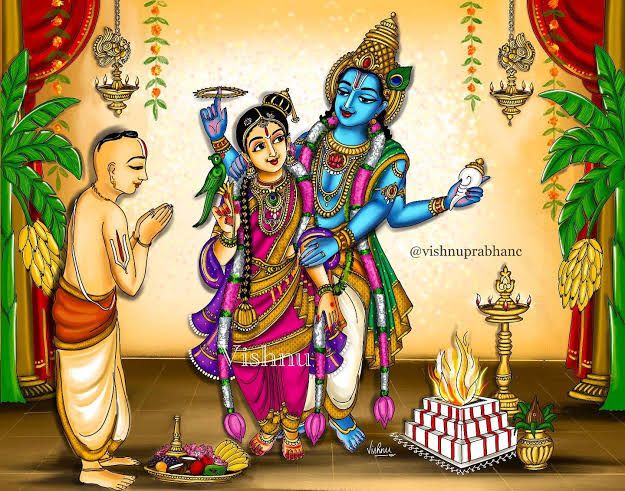

तिरुप्पावै प्रबन्ध की अन्तिम गाथा फलश्रुति है। वस्तुतः प्रबन्ध 29वीं गाथा तक ही है। 29वीं गाथा तक गोदाम्बा एक गोपी की भाव समाधि में थीं। 30वीं गाथा में वो विष्णुचित्त की पुत्री गोदाम्बा ही हैं।

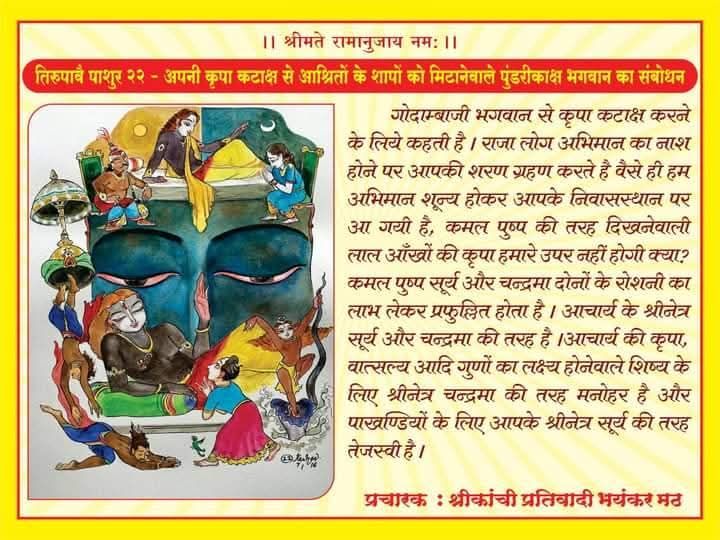

या, 28वीं और 29वीं गाथा में द्वय मन्त्र के पूर्व खण्ड एवं उत्तर खण्ड की व्याख्या थी। आज चरम पर्व निष्ठा, अर्थात आचार्य-अभिमान को ही उद्धारक मानने की शिक्षा है। स्तोत्र रत्न के अन्तिम श्लोक में भी आलवन्दार अपने पितामह एवं परमाचार्य नाथ मुनि स्वामी के संबंध से भगवान से प्रार्थना करते हैं (पितमहं नाथमुनिं विलोक्य)।

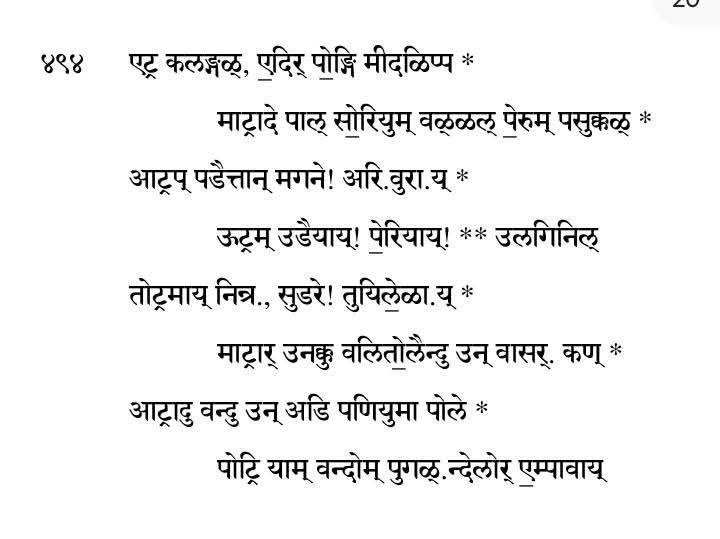

तमिल मूल गाथा:

वन्गक् कडल् कडैन्द मादवनै केसवनै

तिन्गळ् तिरु मुगत्तुच् चेळियार् सेन्ऱिऱैन्जि

अन्गप् पऱै कोण्ड आऱ्ऱै अणि पुदुवैप्

पैन्गमलत् तण् तेरियल् भट्टर्पिरान् कोदै सोन्न

सन्गत् तमिळ्मालै मुप्पदुम् तप्पामे

इन्गु इप्परिसु उरैप्पार् ईरिरण्डु माल् वरैत् तोळ्

सेन्गण् तिरुमुगत्तुच् चेल्वत् तिरुमालाल्

एन्गुम् तिरुवरुळ् पेऱ्ऱु इन्बुऱुवर् एम्बावाय्।।

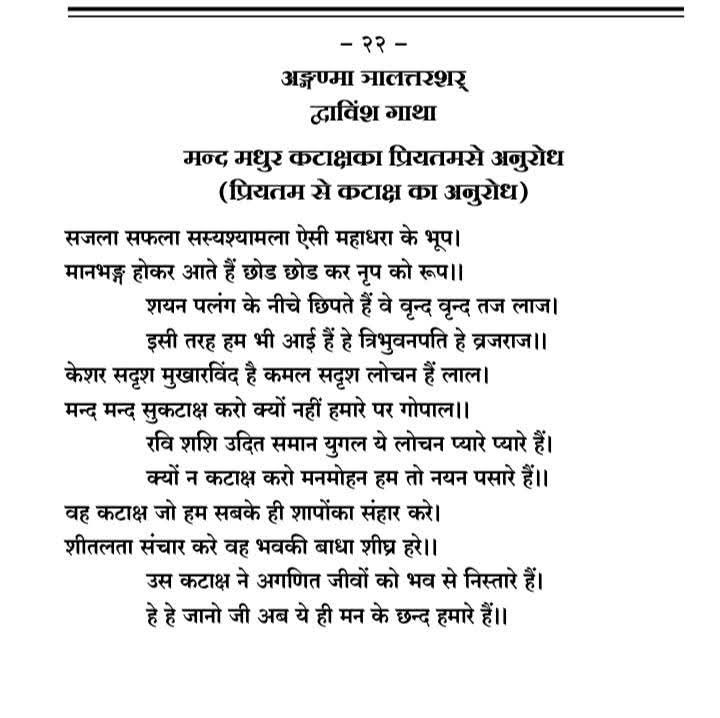

श्री उ वे भरतन् स्वामी द्वारा अनुगृहीत 30वीं गाथा का संस्कृत अनुवाद:

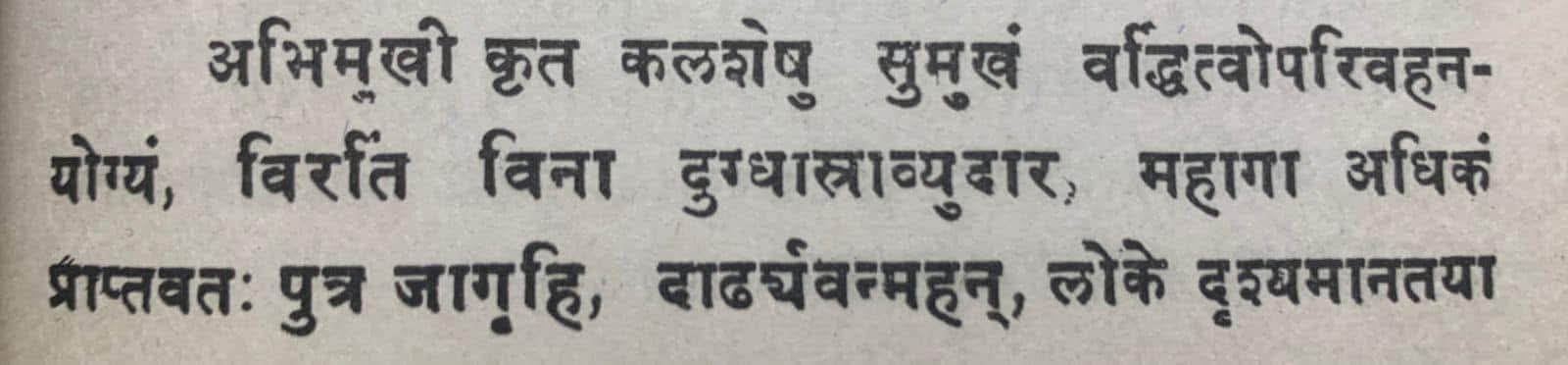

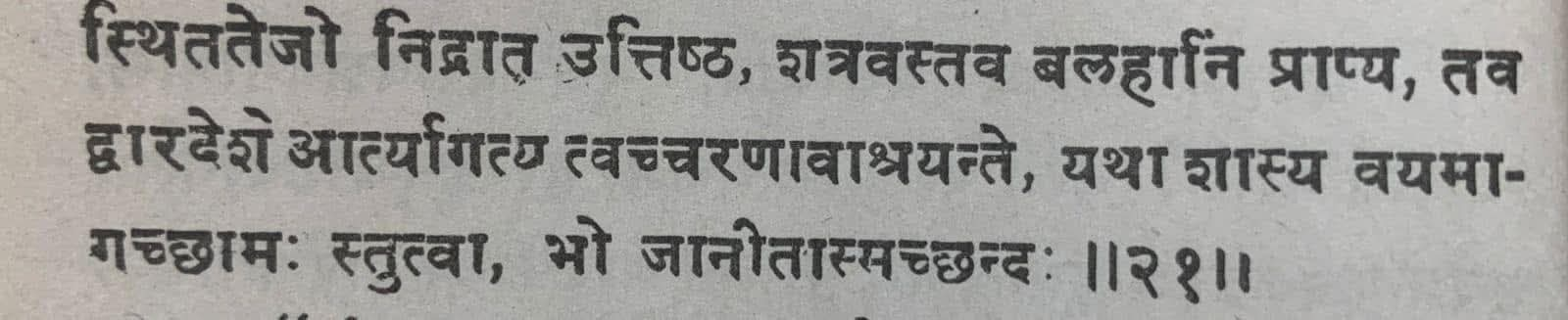

३०.मन्थकं भङ्गवद्वार्धेर्माधवं केशिनाशनम्।

दीव्यच्चन्द्रानना गोप्यो रम्याभरणभूषिताः ।।

उपेत्यानम्य भेरीं ताम् अलभन्तेति वस्तुनि ।

धराऽलङ्कारभूतश्रीनव्याख्यनगरीशितुः ।।

धृतपद्माक्षमालस्य भट्टनाथस्य कन्यया।

गोदया कीर्तितास्त्रिंशद्गाथा द्राविडभाषया ।।

सुभोग्या माल्यवत्सर्वा येऽनुसंदधते भुवि ।

महापर्वतसंकाशबाहुद्वियुगशालिनः ।।

रक्ताक्षसौम्यवक्त्रस्य श्रीपतेः परमां कृपाम् ।

इहामुत्र च लब्ध्वा ते भजेरन् निर्वृतिं पराम् ।।

**वन्गक् कडल् कडैन्द मादवनै केसवनै

नावों से भरे क्षीराब्धि को मथने वाले माधव (लक्ष्मीपति) एवं केशव (सुन्दर केश वाले)

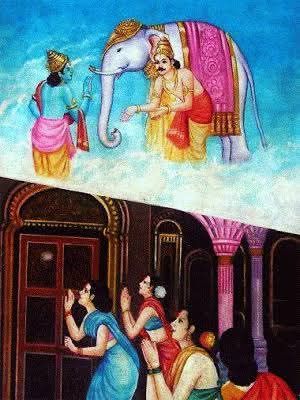

समुद्र मन्थन का मुख्य प्रयोजन श्री देवी की प्राप्ति था। देवताओं को सिर्फ क्षुद्र पदार्थ एवं अमृत मिला। भगवान माधव अर्थात लक्ष्मीपति बन गए।

समुद्र मन्थन के समय कच्छप भगवान के केश पूरे समुद्र में लहरा रहे थे। इसलिए गोदाम्बा भगवान के केशों का स्मरण करते हुए भगवान को केशव कहती हैं।

**तिन्गळ् तिरु मुगत्तुच्

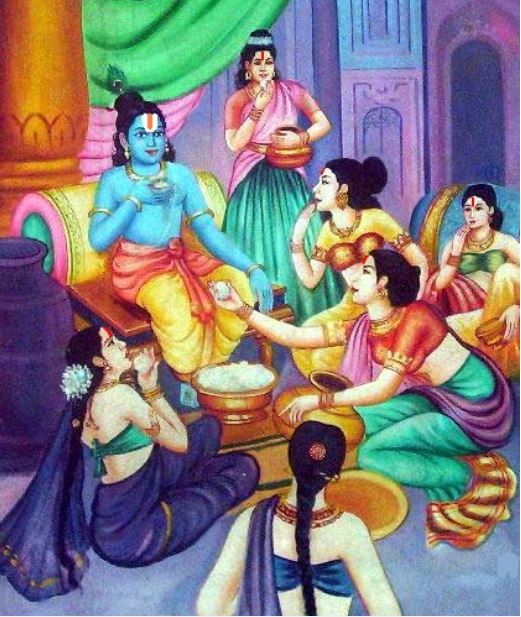

चन्द्र के समान मुख वाली एवं रम्य आभूषणों को (कृष्ण द्वारा प्रदत्त) को धारण करने वाली गोपियाँ।

भगवान की प्राप्ति से गोपियों का श्रीमुख खिल गया और वो चन्द्रमुखी हो गईं। गोपियों का श्रृंगार को कन्हैया स्वयं अपने हाथों से करते थे। इसलिए वो दिव्य आभूषण धारण करने वाली कही गयी हैं।

**चेळियार् सेन्ऱिऱैन्जि

ने आकर भगवान की शरणागति की

(द्वय मन्त्र का पूर्व भाग)।

**अन्गप् पऱै कोण्ड आऱ्ऱै

और भेरी/कैंकर्य प्राप्त किया।

(द्वय मन्त्र का उत्तर भाग)।

**अणि पुदुवैप् पैन्गमलत् तण् तेरियल् भट्टर्पिरान् कोदै सोन्न

अलंकारों से विभूषित श्रीविल्लीपुत्तूर में कमलाक्ष माला धारण करने वाले विष्णुचित्त सूरी की पुत्री गोदा ने

(आचार्य सम्बन्ध से भगवान को ज्ञापन करना ही अन्तिमोपाय निष्ठा है।)

**सन्गत् तमिळ्मालै मुप्पदुम् तप्पामे

तमिल भाषा में 30 प्रबंधों को रचा। जो भी इन्हें पूरा का पूरा पढ़ते हैं

**इन्गु इप्परिसु उरैप्पार्

और इस प्रकार से गायन करते हैं वो

**ईरिरण्डु माल् वरैत् तोळ्

चार विशाल भुजाओं वाले

**सेन्गण् तिरुमुगत्तुच् चेल्वत्

लाल आंखों वाले (भक्तों के प्रति प्रेम के कारण) एवं सुन्दर मुख वाले

**तिरुमालाल् : श्री देवी के पति

** एन्गुम् तिरुवरुळ् पेऱ्ऱु

इस लोक में एवं परलोक में भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं

इन्बुऱुवर्

एवं आनन्दित होते हैं।

पराशर भट्टर (कुरेश स्वामीजी (भगवद रामानुज स्वामीजी के प्रमुख शिष्य) के पुत्र) ने कहा जैसे गाय भूसा भरे अपने मृत बछड़े को देख कर भी दूध दे देती है, वैसे ही यह तीस पाशुर भगवान् को अति प्रिय है इस कारण इन्हे गाने वाले को वही फल प्राप्त होगा जो फल भगवान के प्रिय जनों को मिलता है।

भट्टर कहते हैं कि यदि कोई पूरी गाथा न पढ़ सके तो कम से 29वीं और 30वीं। यदि इतना भी न कर सके तो गोदा अम्माजी से अतिशय प्रेम करने वाले पराशर भट्टर स्वामी एवं उनकी गोष्ठी का स्मरण कर ले।