पिछली गाथा में गोदाम्बा सखियों सहित नप्पिनै (नीला देवी) को जगाती हैं। नप्पिनै किवाड़ खोलने जा ही रही होती हैं कि कृष्ण उन्हें पकड़ कर रोक लेते हैं। दिव्य दम्पति में भक्तों की रक्षा करने की होड़ है। कृष्ण सोचते हैं कि ये सब मुझे ढूँढने आये हैं तो दरवाजा मैं ही खोलूँगा। अन्यथा सारा श्रेय नप्पिनै को ही मिल जाएगा।

किन्तु कृष्ण स्वयं नप्पिनै के स्पर्श से परवश होकर, उनके वक्षस्थल पर ही मूर्च्छित होकर सो जाते हैं। गोदाम्बा कहती हैं कि अरे कन्हैया! तुम नीला को भी रोक लिए और स्वयं भी सो गए।

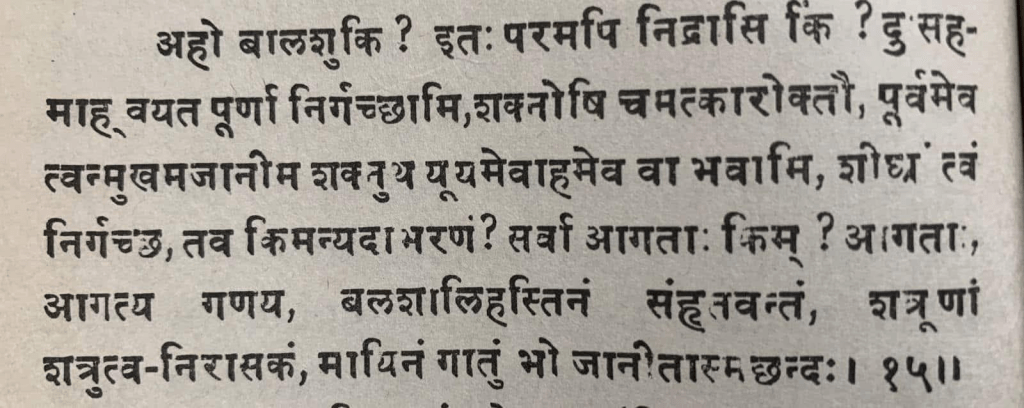

इसी प्रसंग के सन्दर्भ से पराशर भट्टारक जी ने तिरुपावै प्रबन्ध का मुक्तक श्लोक (तनिया) लिखा है।

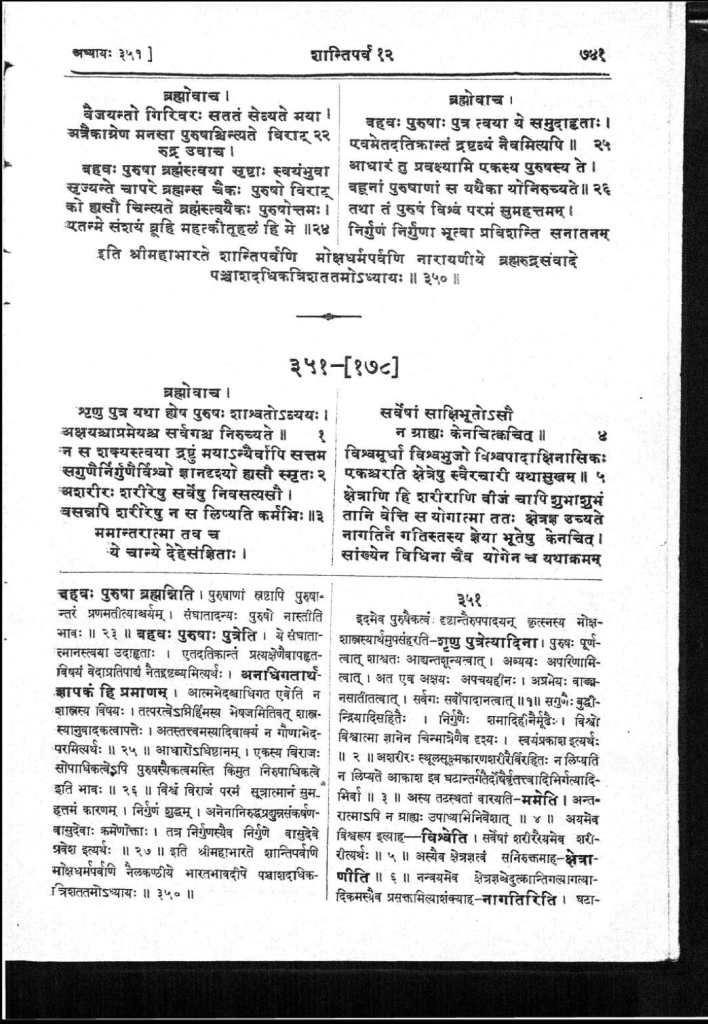

नीळातुङ्गस्तनगिरितटीसुप्तम् उद्बोध्य कृष्णम्।

पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरस् सिद्धं अध्यापयन्ती।।

गोदाम्बा कन्हैया को भी अध्यापन कराती हैं, “तुम्हारा स्वरूप भक्त-पारतंत्र्य है। जब भक्तजन द्वार पर खड़े हैं, तब तुम्हारा सो जाना स्वरूप के विरुद्ध है।”

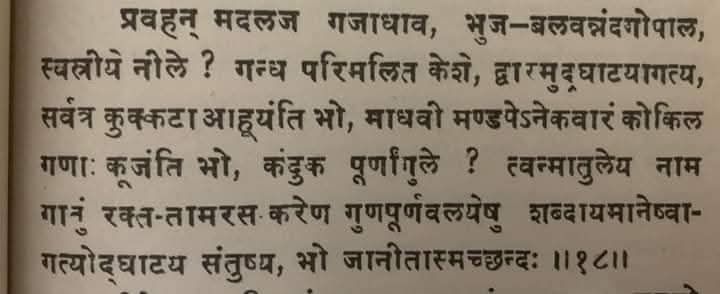

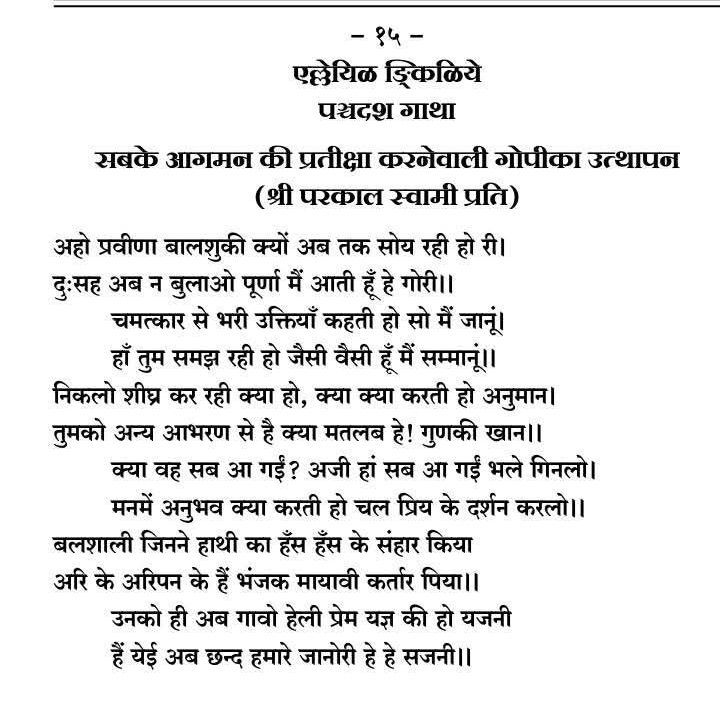

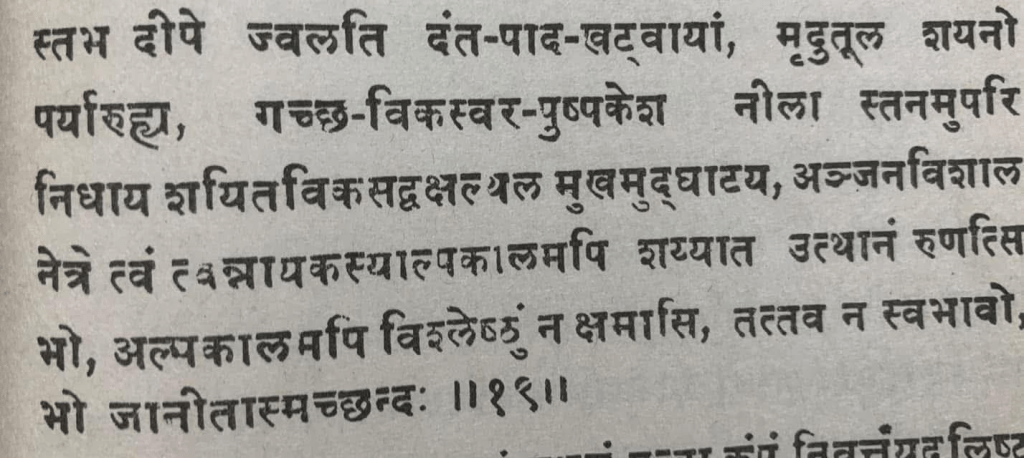

श्री उ वे मीमांसा शिरोमणि भरतन् स्वामी द्वारा अनुगृहीत नवदश गाथा का संस्कृत छन्दानुवाद:

१९.दीपे ज्वलति चोत्तुङ्गे दन्तिदन्तेन निर्मितैः ।

पादैः संयुतखट्वास्थम् आरुह्य मृदुतल्पकम् ।।

विकसत्पुष्पकेशिन्या नीलायाः स्तनयोरयि ! ।

विनिवेश्य विशालोरः शयानोद्घाटयेर्मुखम् ।।

अञ्जनाञ्चितपृथ्वक्षि! नीले ! वल्लभस्य ते।

अप्यल्पकालमुत्थानं शयनान्नानुमन्यसे ।।

क्षणमात्रं न विश्लेषं सोढुं शकनवत्यहो ।

एतत्पुरुषकारस्य ते स्वभावस्य नोचितम् ।। 19 ।।

श्री उ वे रंगदेशिक स्वामी द्वारा विरचित ‘गोदा-गीतावली’ से संस्कृत गद्यानुवाद

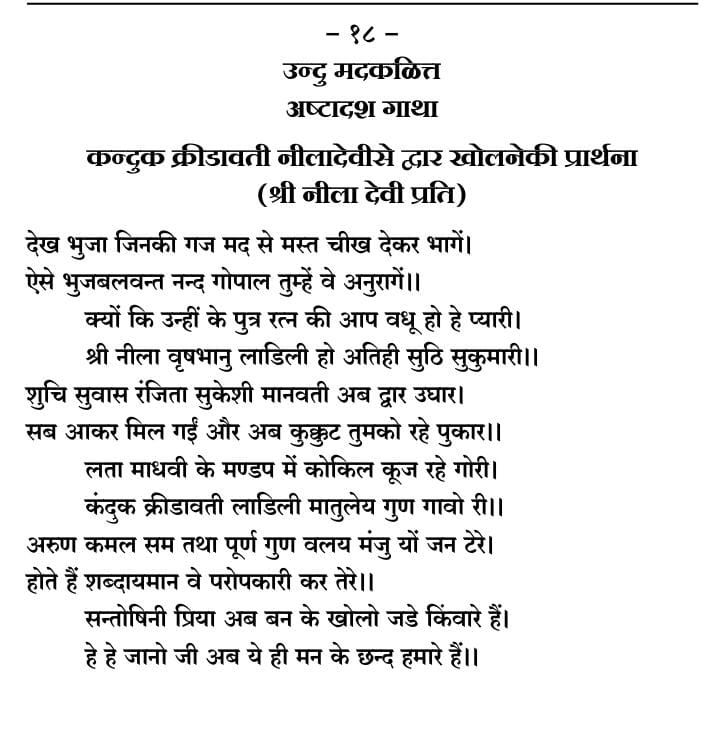

श्री उ वे सीतारामाचार्य स्वामीजी द्वारा हिन्दी छन्दानुवाद

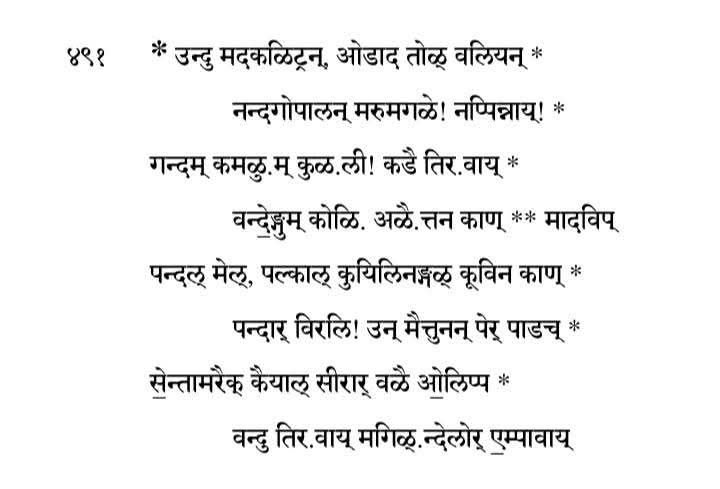

कुत्तु विळक्कु एरियक् कोट्टुक्काल् कट्टिल् मेल्

मेत्तेन्ऱ पन्जसयनत्तिन् मेल् एऱि

“कमरा दीपों से जगमग है और हाथी के दन्त से निर्मित सुसज्जित पंच-शयन और कोमल पलँग पर नप्पिनै के साथ सो रहे हे कृष्ण!”

हमारा जीवन कृष्ण विरह के अन्धेरे में है और तुम दीपों से जगमग घर में सो रही हो? हम अंधेरे याम में (सूर्योदय से पूर्व), अन्धेरे जंगलों एवं गौशालाओं में काले कृष्ण को ढूंढ रही हैं और तुम, हमारी सखी, कृष्ण के संग सो रही हो?

(यहाँ गोपियों की सत्त्विक इर्ष्या देखी जा सकती है)

हस्ति-दन्त कुवलयापीड नामक हाथी के हो सकते हैं, जिन्हें कृष्ण ने परास्त किया था। या उन 7 बैलों के, जिन्हें कृष्ण ने काबू में करके नप्पिनै से विवाह किया था।

पंच-शयन का अर्थ है शैया के पांच गुण: मार्दव, शैत्य, सौगंध्य, सौन्दर्य एवं औज्जवल्य।

क्या अपने भक्तों के बिना माता-पिता को पंच-शयन के शैया पर सुखपूर्ण नींद आ रही है?

कोत्तु अलर् पून्गुळल् नप्पिन्नै कोन्गैमेल्

वैत्तुक् किडन्द मलर् मार्बा

“सुजज्जित एवं खिले हुए पुष्पों से सुसज्जित केशपाश वाली नप्पिनै के स्तन पर सो रहे कृष्ण!”

वाय् तिऱवाय्

“उठकर किवाड़ नहीं खोल सकते किन्तु मुँह तो खोलो”

सामान्यतः जब हम अपने केशों में फूल लगाते हैं तो वो कुछ काल के बाद मुरझा जाते हैं। किन्तु नप्पिनै के केशों के स्पर्श को पाकर तो पुष्प और भी खिल जाते हैं।

कृष्ण ने नप्पिनै को हाथ से पकड़कर शैया पर खींचा तो वो स्वयं उनके कोमल एवं पर्वत समान स्तनों पर गिर गए एवं उनके वाल्लभ्य से परवश हो वहीं सो गए।

(जब प्रबन्ध काव्य में नायिका के आँख, मध्यप्रदेश (कमर) एवं स्तन की चर्चा हो तो उनके अर्थ इस प्रकार समझने चाहिए:

सुन्दर काजल किये आँख: ज्ञान

पतली कमर : वैराग्य

कोमल स्तन : भक्ति)

अब कृष्ण कुछ बोलना चाहते थे तो नप्पिनै ने अपने आँखों के इशारे से कृष्ण को मना कर दिया। वो चाहती थीं कि पहले मैं ही जाकर किवाड़ खोलूँ। ये मेरी सखियाँ हैं।

बेचारी गोपियाँ अब नप्पिनै की आँखों की सुन्दरता की चर्चा करते हुए प्रश्न करती हैं कि क्या ये आपके पुरुषकारत्व के स्वरूप के अनुकूल है?

मैत्तडम् कण्णिनाय् नी उन् मणाळनै

एत्तनै पोदुम् तुयिल् एळ ओट्टाय् काण्

एत्तनैयेलुम् पिरिवु आऱ्ऱगिल्लायाल्

तत्तुवम् अन्ऱु तगवु एलोर् एम्बावाय्

“ओह ! अपनी आँखों को काजल से सजाने वाली, क्या तुम अपने पति को एक पल के लिये भी उठने नहीं दे रही ? क्या तुम उनसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती, हमारे नज़दीक आने से उन्हें रोकना आपके स्वभाव और स्वरुप के अनुकूल नहीं लगता है ।”

व्याख्याकार कहते हैं कि लक्ष्मी देवी के आँखों में वस्तुतः कोई काजल नहीं है, अपितु काले भगवान को निरन्तर देखते रखने से उनके देह का रंग उनकी आँखों में बस गया है। लक्ष्मी देवी को निरन्तर देखने से भगवान की आँखें सूर्य के समान हो गयी हैं।

रामायण में वाल्मीकि कहते हैं कि राम और सीता के सभी गुण तो एक दूसरे के पूरक हैं, किन्तु सीता की आँखों का राम की आंखों से तुलना ही नहीं हो सकती। सीता की आँखों में जो वात्सल्य है, वो स्वतन्त्र भगवान की आँखों में कहाँ?

“ऐसे वात्सल्य पूर्ण आँखों से भगवान को अपने वश में कर, हमारा कल्याण कराने वाली, तुम भगवान को हमारे पास आने से रोक रही हो?

ये तुम्हारे स्वरूप एवं स्वभाव के अनुकूल नहीं है।”

स्वापदेश

19वीं गाथा का स्वापदेश:

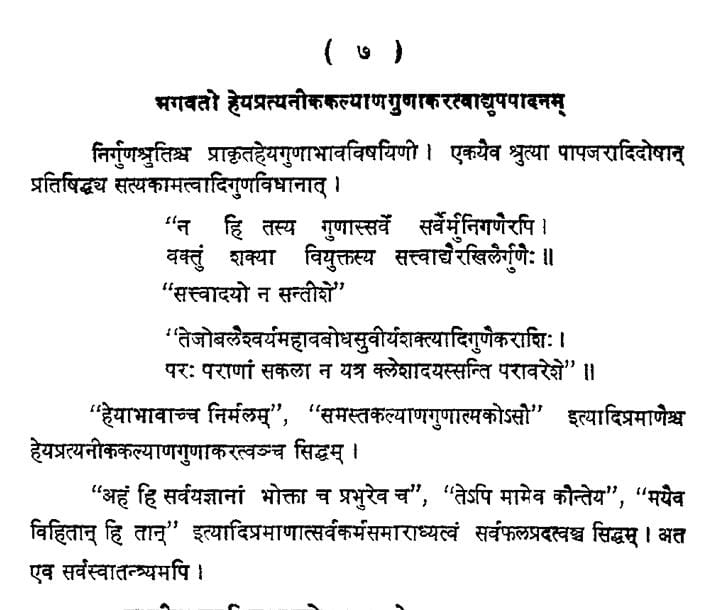

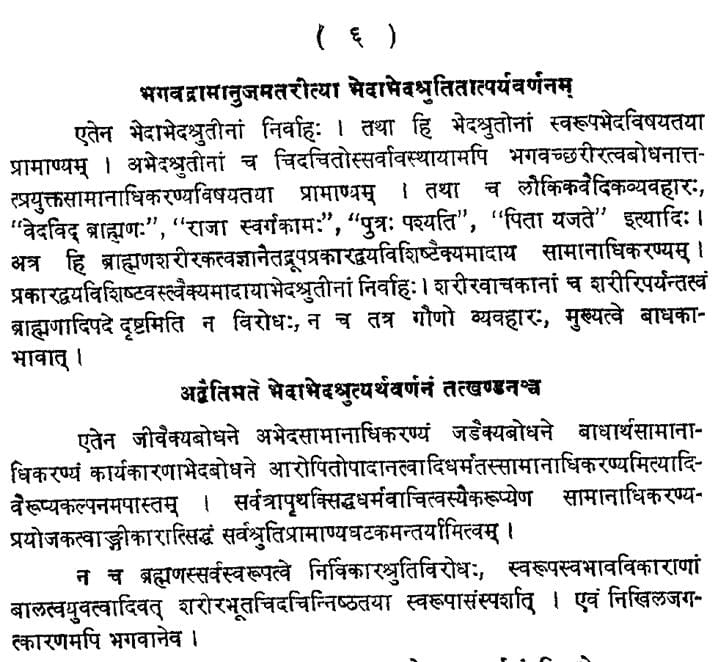

16वें से 22 वें गाथा तक द्वय मन्त्रार्थ रहस्य का विवरण है। आचार्य, परमाचार्य, रामानुज स्वामी के सम्बन्ध से, श्री देवी का पुरुषकार प्राप्त कर हम भगवान की शरणागति करते हैं। अर्थात, श्री देवी के नित्ययोग में रहने वाले भगवान को हम उपाय के रूप में मानते हैं/मानसिक रूप से स्वीकार करते हैं।

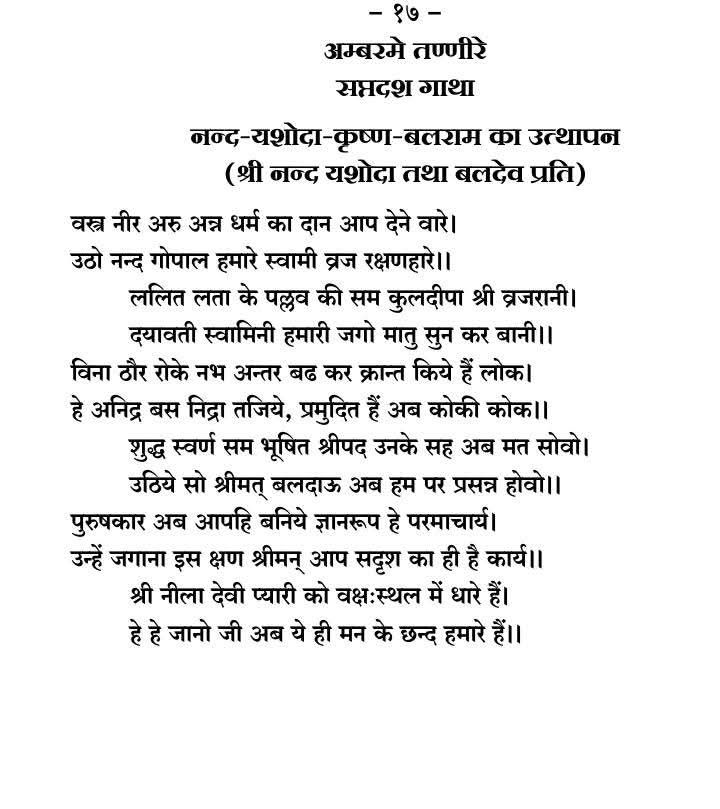

16वें एवं 17वें गाथा में आचार्य का पुरुषकार दर्शाया गया। 18वें गाथा में लक्ष्मी देवी का पुरुषकारत्व एवं भगवान नित्य संश्लेष दर्शाया गया है। 21वें गाथा में ‘आकिंचन्य, अनन्य-गतित्व एवं महाविश्वास’ बताया गया है तो 22वें गाथा में ‘अनन्यार्ह शेषत्व एवं अनन्य भोग्यत्व’ की शिक्षा दी गयी है।

विशेष कर 19वें गाथा में जगत का सृष्टि क्रम बताया गया है।

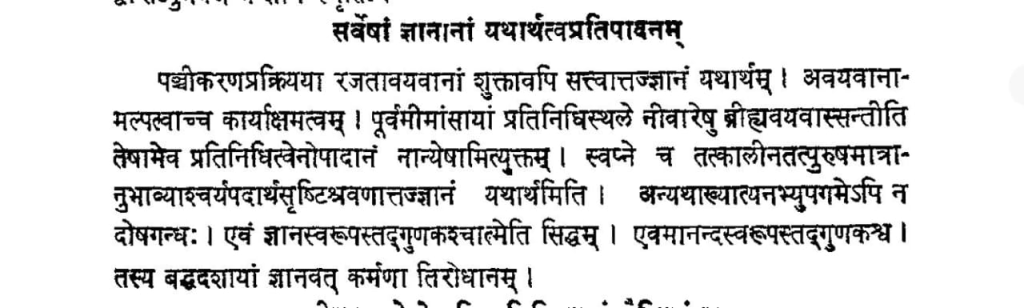

ईषत्त्वत्करुणानिरीक्षणसुधासन्धुक्षणाद्रक्ष्यते

नष्टं प्राक्तदलाभतस्त्रिभुवनं संप्रत्यनन्तोदयम् ।

जब भगवान का स्वातन्त्र्य ऊपर आता है तो जगत का प्रलय हो जाता है। जब माता का वात्सल्य ऊपर आता है तो जगत की सृष्टि होती है। ऊपर के श्लोक में आलवन्दार कहते हैं कि जब पूर्व में आपकी करुणादृष्टि नहीं थी तो तीनों लोकों का नाश हो गया था। अब जब आपकी करुणा दृष्टि पड़ी है, तो यह अनन्त प्रकार से उदित हुआ है। नाम रूप से विहीन प्रलय काल में पड़े जीवात्मा वर्ग अब नाम-रूप-करण-कलेवर से विशिष्ट हो जाते हैं।

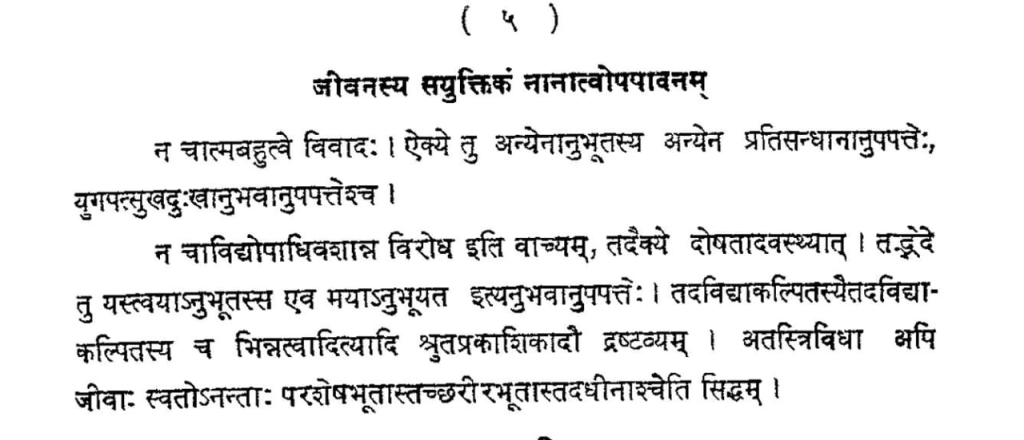

भगवान का नप्पिनै के कजरारी आँखों से घायल हो जाना एवं उनके कोमल स्तन के स्पर्श से परवश हो जाने के अनेक विशेषार्थ हैं, जो श्री वचन भूषण में वर्णित हैं। उस अवस्था में भगवान लक्ष्मी देवी की कोई भी बात नहीं टाल सकते। तब मैया हमें भूलती नहीं। भगवान से अपने आश्रितों की रक्षा करवाती हैं।

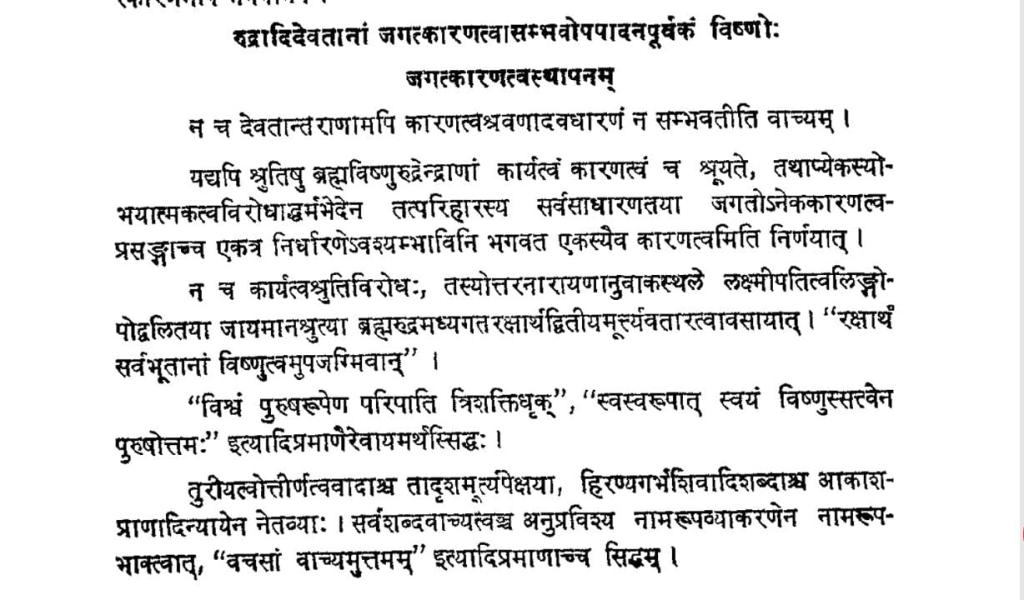

नप्पिनै द्वारा कृष्ण को किवाड़ खोलने से मना करने के भी विशेषार्थ हैं। इसे स्थूणा-निखनन-न्याय से समझना चाहिए। जब हम एक स्तम्भ भूमि में ठोकते हैं, तब उसे हिला-दुला कर देखते हैं कि मजबूती से गड़ा है या नहीं।

उसी प्रकार जब लक्ष्मी देवी कहती हैं ये इस जीव को त्याग दीजिये, ये पापी है; तब भगवान कहते हैं, “एन अडियार इन सैदार, सैयारे नन सैयार”। “मेरे भक्त ऐसा नहीं कर सकते। किया भी है तो ठीक ही किया”। भगवान के इस प्रत्युत्तर से लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती हैं कि मेरी शिक्षा से भगवान अपना पारतंत्र्य समझ चुके हैं।

19वें पासूर में आन्तरिक अर्थ:

कुवलयापीड अहंकार है।

भगवान के पलँग के चार आधार हमारे चार अभिमान हैं:

- ज्ञातृत्व अहंकार (मैं सब जानता हूँ)

- कर्तृत्व अहँकार (मैं कर्ता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ)

3.भोक्तृत्व अहँकार (मैं भोक्ता हूँ) - शेषत्व-अहँकार (मैं स्वतन्त्र हूँ)

पंच-शयन के शैया का अर्थ अर्थ-पंचक ज्ञान है:

- स्व-स्वरूप (मैं कौन हूँ)

- पर-स्वरूप (भगवान कौन हैं)

3.उपाय स्वरूप (प्राप्त करने का साधन क्या है) - पुरुषार्थ स्वरूप (प्राप्ति का फल क्या है)

- विरोधी स्वरूप (प्राप्ति के विरोधी क्या हैं)

श्वेत चादर हमारा मन है। उज्ज्वल दीपक हमारा धर्मभूत ज्ञान है। इस दीपक के तेल हमारे वेद हैं। इसके ऊपर हमारे हृदय के डहर आकाश में शयन कर रहे लक्ष्मी-नारायण हैं।